無期雇用派遣

無期雇用派遣の産休・育休は可能?取得条件から復帰までの全流れを紹介

2025年10月21日

無期雇用派遣で働く女性にとって、出産や子育てと仕事の両立は大きなテーマです。

しかし実際には次のような不安を抱える方も少なくありません。

- 派遣社員でも産休や育休は正社員と同じように取得できるのか

- 収入が途絶えずに生活できるのか、給付金はどの程度支給されるのか

- 産休・育休後にスムーズに職場へ復帰できるのか

本記事では、無期雇用派遣における産休・育休の制度や取得条件、必要な手続きから給付金の受け取り方、復帰後の働き方までを徹底解説します。読むことで、働きながら安心して出産・子育てに向き合えるための具体的なステップが明確になります。

無期雇用派遣社員と産休制度の基礎知識

無期雇用派遣として働く人が安心して出産・育児に向き合うためには、制度の基礎を正しく理解しておくことが大切です。

無期雇用派遣と有期派遣の違い

無期雇用派遣は雇用期間を定めない契約のため、安定性が高く産休・育休の取得にも有利です。

一方で有期派遣は契約更新の都度、雇用が継続するか不安が残り、制度を十分に利用できない場合もあります。

| 項目 | 無期雇用派遣 | 有期雇用派遣 |

|---|---|---|

| 雇用契約 | 期間の定めなし | 契約ごとに更新が必要 |

| 雇用安定性 | 高い(産休・育休中も契約維持) | 低い(契約終了と同時に終了の可能性) |

| 制度利用 | 安心して産休・育休を取得可能 | 制度を使えない場合がある |

この比較から分かるように、無期雇用派遣は産休・育休を安心して利用できる安定した働き方であるのに対し、有期派遣は契約更新の不安が制度利用にも影響する可能性があると言えます。

労働基準法に基づく産前産後休業の位置づけ

- 産前休業:出産予定日の6週間前から取得可能

- 産後休業:出産後8週間は就業禁止(医師の許可で6週間以降復帰可)

- 対象範囲:正社員・派遣社員・パートなど雇用形態を問わない

産前産後休業は労働基準法で保障された全労働者の権利です。

▶参照:労働基準法における母性保護規定

正社員との制度上の共通点と相違点

無期雇用派遣社員と正社員の制度利用は大きく異なるものではありません。ただし、復帰後の配置や職場環境に違いがあります。

| 項目 | 無期雇用派遣社員 | 正社員 |

|---|---|---|

| 産休取得権利 | 労働基準法で保障 | 労働基準法で保障 |

| 給付金 | 健康保険加入で出産手当金の受給可能 | 健康保険加入で出産手当金の受給可能 |

| 復帰後の配置 | 派遣先の状況で変更の可能性あり | 原則同じ部署・ポジションに復帰 |

| 安心感 | 復帰後の働き方は派遣会社と事前調整が必要 | 復帰後も安定した環境に戻りやすい |

産休・育休を取得できる条件

制度を利用するには、法律や契約上の条件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

勤務年数や契約更新の影響

産休は雇用期間や勤続年数に関係なく取得可能ですが、育休については条件があります。

| 項目 | 無期雇用派遣社員 | 有期雇用派遣社員 |

|---|---|---|

| 産休取得条件 | 全労働者が取得可能 | 全労働者が取得可能 |

| 育休取得条件 | 契約が継続している限り取得可能 | 契約終了予定がないことが必要 |

| 勤務年数 | 制限なし | 契約満了時に復帰が見込めるかどうかが条件 |

特に「無期雇用派遣」では契約が安定しているため、有期派遣に比べて取得しやすいのが特徴です。

出産予定日からカウントする取得可能期間

産休・育休は、法律で明確に期間が定められています。

- 産前休業:出産予定日の 6週間前 から

- 産後休業:出産日の翌日から 8週間

- 育児休業:子どもが 1歳に達するまで(一定条件下で延長可能)

無期雇用派遣の場合も、正社員と同じ条件で利用できます。

育児休業を延長できるケース

子どもの保育環境や家庭状況により、育休を延長できる場合があります。

無期雇用派遣社員も、要件を満たせば同様に延長制度を利用できます。

- 保育所に入所できない場合

- 子どもが1歳6か月時点でも保育が困難な場合

- 特別な事情が認められる場合(病気など)

これらに該当すれば、最長で 2歳までの延長 が可能です。

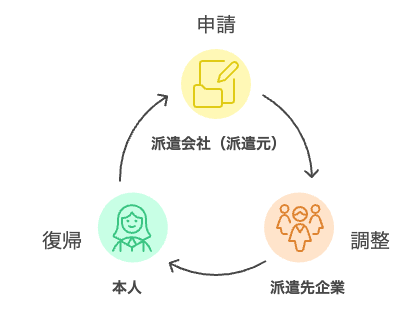

産休取得の手続きと流れ

実際に産休を取得する際には、派遣元・派遣先双方への申請や必要書類の提出が欠かせません。

派遣元(派遣会社)への申請と必要書類

産休を取得する際、まず最初に行うべきは派遣元(派遣会社)への申請です。無期雇用派遣の場合は派遣元と直接的に雇用関係があるため、ここでの手続きが必須になります。

必要な書類例:

- 産前産後休業申出書(派遣会社指定フォーマットがある場合)

- 医師の診断書(出産予定日の記載があるもの)

- 健康保険証・雇用保険関連の確認書類

書類提出をもとに、出産手当金や社会保険料の免除などが手続きされます。

派遣先企業への連絡と調整

次に重要なのが派遣先企業への連絡と調整です。派遣元だけでなく、実際の勤務先である派遣先ともスケジュールを共有する必要があります。

- 産休開始予定日を早めに伝える

- 業務の引き継ぎスケジュールを調整する

- 復帰後の配属や勤務形態について事前に相談する

派遣先企業は直接雇用者ではありませんが、現場の調整がスムーズに進むかどうかで、復帰後の働きやすさが大きく変わります。

医師の診断書や出産予定日確認の手続き

産休取得の正式手続きには、医師の診断書が欠かせません。診断書には出産予定日が記載され、産前産後休業の開始日を算出する根拠となります。

- 産前休業:出産予定日の6週間前から開始

- 産後休業:出産翌日から8週間は必須休業

- 診断書は派遣元に提出し、派遣先にも必要に応じて共有

この診断書を提出することで、法律に基づいた休暇取得が正式に認められます。

産休・育休中に受けられる給付制度

休業中の生活を支えるために、健康保険や雇用保険から各種給付が設けられています。

健康保険からの出産手当金

出産前後に仕事を休む間、給与が支給されない場合でも、健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。

対象:健康保険に加入している被保険者本人

- 支給額:標準報酬日額の3分の2 × 休業日数分

- 期間:産前休業開始日(出産予定日の6週間前)から産後休業終了日(出産の8週間後)まで

- 手続き:派遣元を通じて申請。医師の証明書や出産予定日の記載が必要

給与が途絶える不安を軽減し、生活を支える重要な制度です。

▶参照:全国健康保険協会 出産手当金について

出産育児一時金の概要と申請方法

出産時には、出産育児一時金が一律支給されます。医療機関への直接支払制度を利用すれば、窓口での高額な支払いを回避できます。

- 支給額:子ども1人につき原則50万円(2025年現在)

- 支給方法:医療機関に直接支払う方式が一般的(自己負担を軽減)

- 申請手続き:出産後、医療機関または健康保険組合を通じて手続き

出産にかかる大きな費用負担をカバーする、非常に実用的な支援です。

▶参照:厚生労働省 出産育児一時金等について

雇用保険による育児休業給付金

産後休業が終了した後、子どもが1歳(条件により1歳6か月または2歳)になるまで取得できるのが育児休業給付金です。

- 対象:雇用保険に加入しており、1年以上の勤務実績がある場合

- 支給額:休業開始から180日間は賃金の67%、以降は50%

- 支給期間:原則として子どもが1歳になるまで(保育園に入れない等の場合は延長可)

- 手続き:派遣元を通じてハローワークへ申請

収入を得ながら育児に専念できる制度であり、長期的なキャリア継続を支える柱です。

▶参照:厚生労働省 育児休業等給付について

復帰後の働き方とキャリア形成

出産・育児を経た後の復職は、今後のキャリアをどう築くかを考える大切なタイミングです。

復帰時の派遣会社との面談と就業調整

産休・育休からの復帰時には、まず派遣会社との面談が行われます。ここで重要になるのは、本人の希望と派遣先企業のニーズをすり合わせることです。

- 勤務時間の短縮やシフト調整を希望できる

- 子どもの保育園送迎に合わせた勤務スタイルを相談できる

- 残業や夜勤の有無について事前に確認可能

派遣元との面談で条件を明確化しておくことで、復帰後のトラブルを避けられます。

派遣先での復職サポートと実例

実際の復職場面では、派遣先企業によるサポート体制がカギとなります。無期雇用派遣であれば、派遣先が変わっても派遣元が就業環境を整えてくれるため安心です。

- 柔軟な配置転換:元のポジションに戻れない場合でも、別部署や近接業務への配属でキャリア継続

- 研修制度の再利用:復帰直後に研修を受け、ブランクを埋められる事例が多い

- 実例:物流業界では、産休復帰者がフォークリフト資格を活かして再配属されたケースや、事務職へ一時的に移行し、その後再び現場業務へ戻ったケースもあります

派遣先の柔軟な対応と派遣元の調整力が、スムーズな復帰を後押しします。

長期的なキャリアアップの可能性

復帰後は「時短勤務」や「限定的なシフト」からスタートする方も多いですが、無期雇用派遣ならば長期的なキャリア設計も可能です。

- 資格取得支援:物流や事務の資格を活用し昇給・昇格へつなげられる

- 正社員登用制度:長期就業を評価され、正社員へ移行した実績も多数

- キャリア形成支援:派遣会社の定期面談で将来設計をサポート

「一時的な休業を経てもキャリアを継続できる」点が、無期雇用派遣の大きな魅力です。

まとめ

無期雇用派遣であっても、産休・育休は正社員と同じように法律で保障された権利です。出産前後の休業期間や給付制度を正しく理解し、派遣元・派遣先の両方と適切に調整することで、安心して制度を利用できます。特に重要なのは、

- 契約内容や就業規則を事前に確認すること

- 給付制度の条件と申請手続きを早めに把握すること

- 復帰後の働き方を派遣会社と相談しておくこと

この3点を押さえることで、出産・育児とキャリアの両立が可能になります。無期雇用派遣ならではの安定した雇用を活かしながら、ライフイベントに柔軟に対応できる働き方を選びましょう。