無期雇用派遣

無期雇用派遣社員の定年年齢は何歳? 60歳以降も働けるキャリア継続の道筋を解説

2025年10月21日

無期雇用派遣として働いている方の中には、「定年はいつになるのだろう」「正社員と同じように60歳や65歳まで働けるのか」と不安を抱える方も少なくありません。特に以下のような悩みを持つ方は多いでしょう。

- 定年の年齢や再雇用制度の有無を事前に知りたい

- 60歳以降も安定して働けるのか不安

- 将来のキャリア形成や収入がどう変わるのか気になる

無期雇用派遣の定年制度は、派遣会社の規定や法律に基づいて設けられており、事前に仕組みを理解しておくことがキャリア継続の第一歩です。本記事では、定年制度の基本から再雇用の流れ、定年後の働き方までを徹底解説します。

目次

無期雇用派遣社員の定年制度の基礎知識

無期雇用派遣で働く場合、定年制度は派遣会社の規定に基づいて運用されます。正社員と同様に法律に準じて設定されるのが一般的ですが、細かな運用ルールは派遣元ごとに異なる点を理解しておく必要があります。ここでは、一般的な定年年齢や派遣会社の規定の位置づけ、そして正社員との違いを整理します。

定年の一般的な年齢設定(60歳・65歳)

日本の多くの企業では、定年を60歳と定め、再雇用制度によって65歳まで延長できる仕組みが導入されています。これは派遣会社も同様で、労働契約上「60歳で定年」として規定されている場合が多いです。

ただし、労働市場の変化や法改正を背景に、65歳までの雇用確保措置を講じる義務があるため、派遣社員であっても65歳まで働ける環境は整いつつあります。

無期雇用派遣における派遣会社規定の位置づけ

無期雇用派遣の場合、雇用契約の主体は派遣会社です。そのため、定年の有無や年齢設定は派遣会社の就業規則に基づきます。

- 「60歳定年・65歳まで再雇用あり」とする会社が多い

- 就業先の企業規定ではなく、派遣元の規定が優先される

- 定年後の継続就業は「契約社員」や「再雇用制度」に移行するケースが一般的

派遣先ではなく派遣会社の判断が基準になる点を理解しておくことが重要です。

正社員との共通点と相違点

無期雇用派遣社員の定年は、制度上は正社員と大きく変わりません。

- 共通点:定年年齢は原則60歳、再雇用により65歳まで延長可能

- 相違点:正社員は「同じ部署で継続」することが多いのに対し、無期雇用派遣では派遣先や職種が変更になる場合がある

つまり、定年後も働ける仕組みはあるものの、配置や仕事内容が変わる可能性があるという点が特徴です。

定年年齢と雇用契約の関係

無期雇用派遣社員における定年制度は派遣会社の就業規則によって決まるのが一般的です。60歳や65歳を基準とした規定が多く、正社員と同様に安定した就業継続が可能です。

派遣会社の就業規則に基づく定め

定年は法律で一律に定められているわけではなく、派遣元ごとにルールが異なる点に注意が必要です。

- 「60歳を原則定年、希望者は65歳まで再雇用可」という規定が多い

- 基準となるのは派遣先ではなく、雇用契約を結ぶ派遣会社の規定

- 再雇用制度を利用できるかどうかは会社の方針による

自分が所属する派遣会社の規定を事前に確認しておくことが、定年後の働き方を考えるうえで不可欠です。

有期雇用派遣との違い

有期雇用派遣では契約更新が必要であるため、定年という概念が明確に機能しにくい傾向があります。

| 項目 | 無期雇用派遣 | 有期雇用派遣 |

|---|---|---|

| 契約形態 | 期間の定めなし | 契約ごとに更新 |

| 定年制度 | 派遣会社規定に基づき明確化 | 契約更新次第で曖昧 |

| 雇用安定性 | 高い(定年までは継続可能) | 低い(更新終了で雇用終了) |

こうした違いを理解したうえで、安定性を重視するなら無期雇用派遣を選ぶことが将来設計に有効といえるでしょう。

雇用契約更新が不要な無期雇用のメリット

無期雇用派遣は契約更新の不安がなく、定年まで雇用が維持される点が大きなメリットです。

- 定年到達までは安定した働き方が可能

- キャリアプランやライフイベントに合わせやすい

- 長期的にスキルを積み上げる環境を確保できる

このような特性を活かすには、自身の希望条件を派遣会社と共有し、長期的なキャリア支援を受けられる体制を選ぶことが大切です。

定年後の再雇用制度

無期雇用派遣でも定年を迎えた後、継続して働ける仕組みが用意されている場合があります。

再雇用制度の一般的な仕組み

多くの派遣会社では、定年を迎えた社員に対して「再雇用制度」が設けられています。

- 定年到達後も希望者は継続勤務が可能

- 契約内容は新たに結び直し、雇用形態や条件が変更される場合がある

- 労働時間を短縮したり、業務内容を軽減することが一般的

再雇用制度を利用することで、ライフスタイルに合わせて働き方を調整しながらキャリアを続けられるのが大きな特徴です。

嘱託社員・契約社員として働くケース

定年後に再雇用される場合、多くは「嘱託社員」や「契約社員」として働くケースが一般的です。

- 給与水準は定年前より下がることが多い

- 週3〜4日勤務や時短勤務など柔軟な働き方が可能

- 専門知識や経験を活かした業務に従事することが多い

この仕組みを理解したうえで、自分の希望条件(収入・勤務日数・仕事内容)を派遣会社と事前に調整しておくことが安心につながります。

高齢者雇用安定法との関係

再雇用制度は「高齢者雇用安定法」に基づき、多くの企業で導入されています。

- 企業は65歳までの雇用確保措置を講じる義務がある

- 継続雇用制度・定年延長・定年廃止のいずれかを選択

- 派遣社員も派遣会社を通じて制度の対象となる

つまり、無期雇用派遣社員も法的に守られながら定年後の働き方を選べる立場にあるという点が重要です。

派遣会社ごとの規定と実務対応

無期雇用派遣社員の定年やその後の対応は、派遣会社ごとの規定によって大きく異なります。

60歳以上の就業実績があるケース

一部の派遣会社では、60歳を超えても継続して就業している社員の実績があります。

- 派遣会社によっては65歳までの勤務を標準としている場合がある

- 60歳以上でもスキルや健康状態に応じて再雇用されることが多い

- 長年の経験が評価され、専門性を活かした業務に従事する例もある

「年齢=退職」ではなく、スキルや経験次第で働き続けられる環境が整っているケースも多いのです。

定年後の業務内容や勤務時間の調整

定年後の再雇用では、勤務条件が変更されることが一般的です。

- フルタイムから週3〜4日の勤務に変更

- 事務職やサポート業務など、体力的に負担の少ない業務への移行

- 残業を免除し、日中勤務のみとするケースも多い

これにより、体力やライフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境が確保されやすいといえます。

派遣先企業との調整ポイント

定年後の継続勤務にあたっては、派遣会社だけでなく派遣先企業との調整も不可欠です。

- 業務量や役割を事前にすり合わせる

- 就業時間や勤務シフトを派遣先のニーズと調整する

- スキルや経験を活かせるポジションに配置されるか確認する

この調整が円滑に進むことで、派遣社員本人・派遣会社・派遣先企業の三者が納得できる形で定年後の就業を実現できるのです。

定年後も安定して働きたい方は、派遣会社に加え派遣先企業とも積極的に調整を行い、自分の希望条件を明確に伝えることが成功のカギとなります。

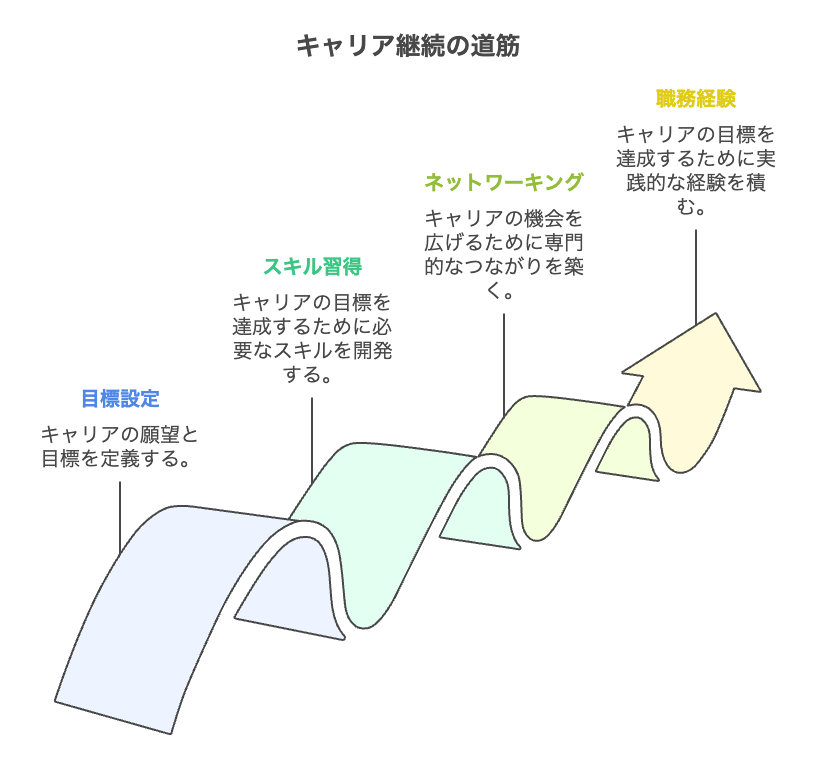

定年後のキャリア継続の方法

定年を迎えた後も働き続けるには、事前に準備しておくべきスキルやキャリアの方向性があります。

長く働くために必要なスキルや経験

定年後も現場で求められるのは、即戦力として活かせるスキルや豊富な経験です。

- 専門的な資格(例:フォークリフト、事務関連資格など)

- 長年培った実務経験とノウハウ

- コミュニケーション力や指導力など、人材育成につながるスキル

これらは若年層にはない強みとして評価されやすく、再雇用や別職種での活躍を後押しします。

中高年層に求められる人材像

企業は定年後の社員に対して、現場を支える安定した人材像を期待しています。

- 若手社員の教育やサポート役

- 過去の経験を活かしたトラブル対応力

- 長期的に勤務できる安定性や責任感

中高年層の社員は「知識や経験を次世代に伝える役割」としての価値が高く、派遣会社からも重視される存在です。

再就業や別分野へのキャリア転換事例

定年を迎えた後は、これまでの経験を活かしながら新しいキャリアへ転換するケースもあります。

- 物流現場から事務職への転換

- 製造業務から品質管理や教育担当への移行

- 長年のスキルを活かしてシニア向け人材サービスで活躍

定年はキャリアの終わりではなく、新しい働き方へのスタートとなる場合も少なくありません。

定年後もキャリアを継続させたい方は、自分の強みを棚卸しし、再就業やスキル転換に対応できる準備を進めることが重要です。

無期雇用派遣社員が注意すべき点

安定した雇用を続けるうえで、定年や再雇用に関する制度を正しく理解するだけでなく、契約や収入面でのリスクを事前に把握しておくことが大切です。

契約書や就業規則の確認項目

無期雇用派遣といえども、契約や規定の内容は派遣会社ごとに異なります。特に以下の点を確認しておくことが重要です。

- 定年年齢(60歳・65歳)や再雇用制度の有無

- 定年後の雇用形態(嘱託社員・契約社員など)の規定

- 休業中や再雇用時における社会保険・雇用保険の扱い

- 定年後に再配置や業務変更が発生する場合の取り扱い

事前に契約書と就業規則を読み込み、必要に応じて派遣会社に確認することが安心につながります。

定年後の収入・給付に関する注意点

定年後も働き続けたい場合、収入や給付の仕組みを理解しておくことが不可欠です。

- 再雇用後は給与水準が下がるケースが多い

- 年金受給開始時期とのバランスを確認しておく必要がある

- 雇用保険の高年齢雇用継続給付の対象となる場合がある

定年後の生活設計を立てるには、「給与+年金+給付」の総合的な収入イメージを持つことが大切です。

トラブル回避のための相談窓口や支援先

定年や再雇用に関する不安やトラブルを避けるためには、相談先を複数持っておくことが安心材料になります。

- 派遣会社(定年制度や再雇用制度の運用窓口)

- 派遣先企業の人事部門(勤務条件や配置転換の相談)

- 労働基準監督署(法的な定年制度の確認)

- ハローワーク・労働局(再就業や給付金の手続き支援)

専門窓口を活用することで、不安やトラブルを未然に防ぎ、定年後のキャリア継続をスムーズに進められます。

定年や再雇用の準備を始める際には、派遣会社の規定確認+収入設計+相談窓口の把握という3点を押さえることが、長期的な安定に直結します。

まとめ

無期雇用派遣社員の定年は、派遣会社の規定に基づき60歳や65歳と定められるのが一般的で、正社員とほぼ同じ扱いを受けられます。定年後も再雇用制度や契約社員としての継続が可能であり、キャリアを長く続けたい人にとって安定した選択肢となります。大切なのは、定年前から制度内容や収入の見通しを確認し、派遣会社と継続的に相談しておくことです。事前準備を行えば、ライフプランに合わせて安心して働き続けることが可能になります。